-

-

Dampfmaschinen

Interessantes und

Wissenswertes aus 300 Jahren

Technikgeschichte

-

Die Erfindung der

Dampfmaschine brachte einen gewaltigen Schub

in der Technisierung und Industrialisierung Europas und der Neuen

Welt. Inzwischen haben Turbinen und Verbrennungsmotoren die

Dampfmaschinen weitgehend als Antriebsquelle abgelöst. Trotzdem

oder gerade deshalb übt die ursprüngliche, einfach durchschaubare

Mechanik der Dampfmaschine heute noch eine große Anziehungskraft

auf Menschen jeden Alters aus.

Das Grundprinzip

Eine Dampfmaschine ist eine mechanische Anlage zur Übertragung der

Energie von Wasserdampf in mechanische Energie. Das Grundprinzip besteht

darin, durch Dampfdruck einen Kolben anzutreiben. Dadurch wird mechanische

Energie erzeugt, die in eine Drehbewegung umgewandelt wird. Der

Wasserdampf wird in der Regel in einem Dampfkessel gewonnen. Die

einfachste Form eines Dampfkessels ist ein geschlossener, mit Wasser gefüllter

Behälter, der mit einer Flamme so lange erhitzt wird, bis das Wasser zu

Dampf wird.

Großtechnische Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität sind allerdings

erheblich komplizierter aufgebaut und mit einer Reihe unterschiedlicher

Zusatzgeräte ausgestattet. Der Wirkungsgrad von Dampfmaschinen ist (bis

jetzt) gering. Deshalb wurden sie bei der Elektrizitätserzeugung in den

meisten Fällen durch leistungsfähigere Dampfturbinen ersetzt.

Die Historie

Der französische Physiker und Erfinder Denis Papin entwickelte 1690

die

erste Kolbenkraftmaschine. Die Hauptleistung bei diesem

"primitiven" Gerät wurde mit Luftdruck und nicht mit Dampfdruck

erzielt. Auf den Boden des Zylinders, der gleichzeitig als Kessel diente,

wurde eine geringe Menge Wasser geleitet und erwärmt, bis sich Dampf

bildete. Der Dampfdruck hob einen in den Zylinder eingepassten Kolben. Die erste wirkliche Dampfmaschine baute 1705 der englische Schmied

Thomas Newcomen, mit atmosphärischer Dampfpumpe und einem

zweiarmigen Hebel. Zusammen mit Gegengewichten bewirkte Dampf,

der mit geringem Druck unten in den Zylinder geleitet wurde, dass sich

der Kolben zum oberen Zylinder bewegte. War der Kolben dort angekommen, öffnete

sich automatisch ein Ventil, durch das kaltes Wasser in den Zylinder

gespritzt wurde. Dadurch kondensierte der Dampf, und der Luftdruck schob

den Kolben wieder zum unteren Ende des Zylinders. Die Verbindungsstange

zwischen Kolben und Gegengewicht bewegte den Kolben auf und ab und betätigte

eine Pumpe. Der schottische Ingenieur und Erfinder James Watt erfand 1765

ein Verfahren, bei dem ein sich hin- und herbewegender Kolben ein

Schwungrad antreiben konnte. Das erreichte er zunächst durch ein System

von Zahnrädern, das er später durch eine Kurbelwelle ersetzte. Außerdem

führte er das Prinzip der Doppelwirkung ein, bei der Dampf abwechselnd

auf beide Seiten des Kolbens geleitet wurde, so daß in beide Richtungen

Druck ausgeübt wurde. Zusätzlich rüstete Watt seine Maschinen mit

Drosselklappen aus, um die Dampfzufuhr und die damit abhängige

Geschwindigkeit zu regeln.

Erst Anfang des 19. Jahrhunderts gelang es dem britischen Ingenieur

und Erfinder Richard Trevithick und seinem amerikanischen Kollegen Oliver

Evans, eine Hochdruckdampfmaschine zu konstruieren. Zunächst wurde diese

Art für den Antrieb von Lokomotiven genutzt. Später bauten Trevithick

und Evans auch dampfbetriebene Kutschen.

-

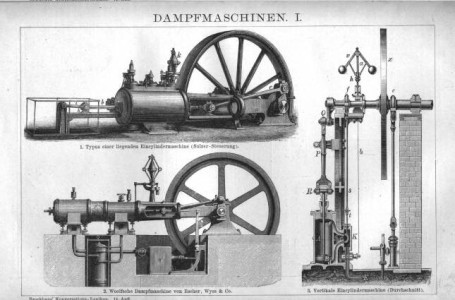

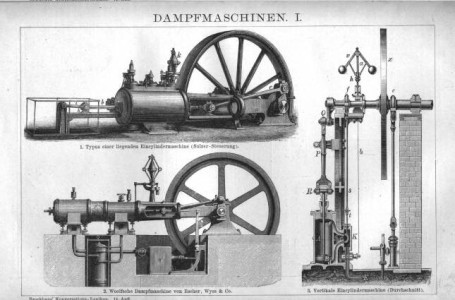

Arten der Dampfmaschine

Wärmekraftmaschine, bei der der Druck,

den Wasserdampf auf einen oder mehrere Kolben ausübt, eine Hubbewegung des

Kolbens im Zylinder bewirkt und über Kolbenstange, Kreuzkopf, Schub- oder

Pleuelstange eine Drehbewegung der Kurbelwelle samt Schwungrad. Bei einer

Tandemdampfmaschine liegen die Zylinder hintereinander. Bei einer

Einfachexpansionsdampfmaschine wird das gesamte Druckgefälle des Dampfes in

einem Zylinder in einer Stufe verarbeitet. Verbunddampfmaschinen (Compound Dampfmaschinen)

sind zweistufige Expansionsdampfmaschinen. Bei Auspuffdampfmaschinen tritt

der verarbeitete Dampf direkt ins Freie, bei Kondensationsdampfmaschinen

tritt er in einen Kondensator ein, in dem er durch Kühlen zu Wasser

verdichtet wird. Bei der Gegendruckdampfmaschine tritt der Abdampf in einen

Raum von höherem als Atmosphärendruck, um u. a. für Heizzwecke entnommen

zu werden.

-

Geschichte:

Die Dampfmaschine wurde 1769 erfunden. Ihre Grundlage war die

Kolbendampfpumpe, und die Dampfmaschine gilt als die erste und wichtigste

Erfindung im 18. Jahrhundert. Die Spannung des Wasserdampfes entdeckten

griechische Gelehrte schon vor Christi Geburt. Man machte im

17.Jahrhundert immer wieder Experimente, diese Kraft auszunutzen. 1705

baute Thomas Newcomen die Kolbendampfpumpe mit geringer Leistung. 1735

stellte man zum ersten Mal Koks her, der bei der Verbrennung viel mehr Wärme

gab als die bisher genutzte Holzkohle.1796 baute James Watt eine Dampfmaschine, bei deren

Konstruktion er all diese Entdeckungen und Erfindungen miteinander verband

und so die Leistung der Maschine entscheidend verbessern konnte

-

Dampf

-

Gasförmiger Aggregatzustand eines Stoffes, der mit

der flüssigen oder festen Phase des gleichen Stoffes im Thermodynamischen

Gleichgewicht steht; zumeist versteht man darunter Wasserdampf. Dampf ist als

Gas unsichtbar, sichtbarer Wasserdampf enthält bereits fein

verteiltes, tröpfchenförmiges Wasser; ein solches Gemisch (z.B. Nebel,

Wolken) wird als Nassdampf bezeichnet. Dampfdichte und Dampfdruck

sind stark temperaturabhängig. Steht der gasförmige Aggregatzustand

nicht im Gleichgewicht mit einer anderen Phase, so spricht man von ungesättigtem

Dampf, sonst von gesättigtem Dampf (Sattdampf). Heißdampf entsteht

durch nachträgliches Erhitzen von gesättigtem Dampf.

-

Der griechische Ingenieur Heron von

Alexandrien, Leonardo da Vinci und der Magdeburger Bürgermeister Otto von

Guericke hatten schon mit Dampf experimentiert. Jedoch die ersten Versuche

eine Dampfmaschine überhaupt zu konstruieren, gehen auf den französischen

Naturforscher Denis Papin zurück, der, angeregt durch Otto von

Guerickes Versuche mit dem Luftdruck (1654), 1689 das Prinzip der atmosphärischen

Dampfmaschine erfand. Er baute einen Messingzylinder, der

mit einem Kolben, erhitzte Wasser im Zylinder, bis der entstehende Dampf

den Kolben bis gegen eine Sperre durch den geschlossenen Zylinder schob.

Entfernte er die Wärmequelle, dann kondensierte der Dampf wieder. Es

bildete sich ein Vakuum, und der äußere Luftdruck presste den Kolben in

den Zylinder zurück. Im selben Jahr entwickelte der Engländer

Thomas Savery eine atmosphärische Dampfpumpe zum Entwässern von

Bergwerken. Er ließ Dampf in einen Behälter strömen und spritzte dann

Wasser ein. Durch Kondensation entstand ein Unterdruck, wodurch das

Grubenwasser in den Behälter gesaugt wurde. Nach dem erneuten Öffnen

eines Ventils strömte wiederum Dampf in den Kessel und drückte durch ein

zweites Ventil das eingesaugte Wasser nach oben in ein Steigrohr. Nachdem nun diese beiden

Naturforscher Experimente mit Dampfmaschinen durchgeführt hatten, bei

denen ständig die Steigrohre und Dampfkessel geplatzt waren, realisierte

1705 der englische Schmied Thomas Newcomen in Devon zusammen mit John

Cawley aufgrund der Papinischen Vorarbeiten erstmals der Bau einer

wirtschaftlich und zuverlässig arbeitenden Dampfmaschine, einer so

genannten Balanciermaschine, deren Grundprinzip noch anderthalb

Jahrhunderte überdauerte. Sie arbeitete mit einem getrennten

Dampfkessel. Ihre Kolbenstange wirkte auf ein Ende eines „Balanciers,

eines Waagbalkens. Strömte Dampf in den Zylinder, dann hob sich der

Kolben, wurde Wasser eingespritzt, kondensierte der Dampf, und der

Luftdruck stieß den Kolben in den Zylinder zurück. Am anderen Ende betätigte

der Balancier eine Pumpe. Bei zwölf Hüben in der Minute förderte die

Pumpe 540l Wasser. Zwei Jahre später baute Papin die

erste Hochdruckdampfmaschine.

1720 entwickelte Newcomen seine

Dampfmaschine, eine Feuermaschine!

1765 verbesserte der schottische Apparatebauer James

Watt die Dampfmaschine, die die Industrie und Wirtschaft grundlegend veränderte.

-

Aufgrund ihrer Konstruktion kam die

Dampfmaschine bislang hauptsächlich als Pumpenantrieb zum Einsatz. Was

aber immer nachdrücklicher gefordert wurde, war eine Maschine, die eine möglichst

gleichmäßige Drehbewegung lieferte, also eine universell einsetzbare

Betriebsmaschine. Diese Forderung erfüllt Watt in folgenden Schritten:

Zunächst geht er von der einfach- zur doppeltwirkenden Maschine über,

indem er die Räume über und unter dem Kolben abwechselnd mit dem

Kondensator verbindet. So kann er beide Kolbenbewegungen als Arbeitshübe

nutzen. Ein Gewicht zum Hochziehen des Kolbens ist nicht mehr nötig. Bei der doppeltwirkenden Maschine

tritt allerdings das Problem auf, dass die Kolbenstange nicht nur auf Zug,

sondern auch auf Druck beansprucht wird. Ihre Geradführung durch Ketten,

wie sie schon Newcomen angewendet hat, ist daher nicht mehr geeignet. Von

den verschiedenen Methoden der von Watt erdachten Geradführungen setzte

sich schließlich die als Wattsches Parallelogramm berühmt gewordene Führung

durch.

-

Der Dampf tritt in den Schieber ein.

Je nachdem welche Seite im Schieber geöffnet ist, tritt der Dampf auf der

Kurbel- oder der Deckelseite in den Zylinder ein. Dort übt er Druck auf

den Kolben aus, welcher wiederum Druck auf die andere Seite des Kolbens

ausübt und dort den Dampf hinaus presst. Der Kolben ist an einer

Kolbenstange befestigt, diese wiederum am Kreuzkopf und dieser bewegt über

eine Pleuelstange die Kröpfung. Diese setzt dann letztendlich über die

Kurbelwelle das Schwungrad in Bewegung. Bei der doppelt wirkenden

Dampfmaschine ist an der Kurbelwelle noch ein Excenter befestigt, welches

den Schieber bewegt. So kann in beide Seiten des Kolbens Dampf eintreten

und das Schwungrad eine Drehbewegung ausführen.

-

Für die Umwandlung der

Pendelbewegung des Balanciers in die geforderte Drehbewegung war jetzt

eigentlich nur noch eine Kurbel notwendig. Ihre Anwendung bei

Dampfmaschinen war jedoch in England patentrechtlich geschützt. Um Ärger

zu ersparen, musste Watt dieses unsinnige Patent umgehen. Dies gelang ihm

durch sein Planetengetriebe, mit dem seine Maschinen bis zum Erlöschen

des Kurbelpatents im Jahre 1794 ausgerüstet wurden. Mit dem

Fliehkraftregler, der je nach Belastung die Dampfzufuhr drosselte und so für

eine annähernd konstante Drehzahl sorgte, war 1787/88 die Forderung nach

einer universell einsetzbaren Betriebsmaschine erfüllt. Unabhängig von

Wassermangel und Windstille und weit über das menschliche und tierische

Leistungsvermögen hinaus konnte die Dampfmaschine jetzt überall und

jederzeit die so dringend benötigte Antriebskraft liefern. Zum gleichmäßigen Lauf der Wattschen Dampfmaschine trägt

der Fliehkraftregler bei.

James Watt (1736-1819) hatte zusammen mit Matthew

Boulton eine Firma, in der sie Dampfmaschinen produzierten. Der

Fliehkraftregler kam 1788 zur Regelung der Drehzahl der Dampfmaschinen

hinzu (die Funktionsweise sollte hinlänglich bekannt sein). Boulton hatte

ihn im Windmühlenbau entdeckt und Watt voller Begeisterung darüber

berichtet. Nachdem sie ihn anfangs noch für Zuschauer unsichtbar

einbauten, da er nicht patentiert war (zumindest nicht im

Dampfmaschinenbau), war er später Blickfang an Boulton & Watts

Dampfmaschinen

-

Watts Maschine trug entscheidend

dazu bei, den Weg für die Serien- und Massenproduktion, für den Großbetrieb,

die Fabrik zu ebnen. Die Industrialisierung mit all ihren sozialen und

betriebswirtschaftlichen Folgen war nicht mehr aufzuhalten. Bereits 1783 hatte die Wattsche

Dampfmaschine alle anderen Pumpen verdrängt. Sie pumpten große

Wassermengen zu einem Fünftel der früheren Kosten aus den Bergwerken und

machten dadurch viele Gruben wieder rentabel.

1790 war Watts Dampfmaschine dann so weit entwickelt, dass sie in

Webereien und Spinnereien die Wasserkraft ersetzen konnte. Die Maschinen wurden jetzt erst voll

leistungsfähig und der Standort der Fabriken war nicht mehr von der

Wasserkraft abhängig. 1801 wurde die Dampfmaschine als

Zugmaschine im Eisengewerbe eingesetzt. Im gleichen Jahr noch kam sie zum

Einsatz in Dampfwagen. 1807 entstand dank ihr das erste

Dampfschiff und 1814 konnte die erste Lokomotive mit

dieser Erfindung die Strecke Nürnberg-Fürth zurücklegen. Die ersten Maschinen waren noch fast

ganz aus Holz gefertigt. Erst 1825 baute Roberts seinen Selfactor zur

automatischen Steuerung der Spinnmaschine ganz aus Metall. Die Folge war,

dass die Eisenindustrie dem ansteigenden Bedarf zunächst hilflos gegenüber

stand. Sie litt unter dem Holzkohlenmangel.

-

1739 gab es in England 60 Hüttenwerke

mit einer Jahresproduktion von 70000 Tonnen- je Tag und Betrieb also eine

durchschnittliche Erzeugung von nicht einmal vier Tonnen. So musste

England Eisen einführen. Alle Versuche, mit Hilfe von Kohle Eisen zu

schmelzen, schlugen fehl oder brachten nur unbefriedigende Ergebnisse. Nachdem Darby dies dann aber doch

gelungen war stieg die Eisenproduktion bis 1796 auf 135000 Tonnen und

erreichte1806 eine Viertelmillion. Zu Beginn des Jahrhunderts mussten die

Briten noch über 60 % des im Lande verarbeiteten Stabeisens einführen,

um1790 konnten sie es exportieren, ebenso wie schon seit langem die Kohle.

Die Englischen Bergwerke verdreifachten im Laufe des Jahrhunderts ihre Förderung. Die

Produktion von Dampfmaschinen

kurbelte also die Eisenindustrie an und ihr Einsatz half den Bergwerken

durch die Kohle mehr Gewinn zu machen.

-

Durch den Einsatz der Dampfmaschine

in Fabriken, änderte sich der Arbeitsplatz der Menschen grundlegend. Die

Fabriken, die sowieso meist ziemlich dreckig und keineswegs hygienisch

waren, wurden noch staubiger und die Arbeiteten mussten Rauch und Ruß

einatmen, den die Maschine erzeugte. Dazu kam noch, dass die

Dampfmaschine in ihren Anfängen immer wieder explodieren konnte. Bei

solchen, so genannten Kesselexplosionen wurden damals Hunderte von

Menschen getötet und verletzt und ganze Fabriken zerstört. Nicht ungefährlich war, besonders

in der Anfangszeit, der Einsatz von Dampfmaschinen, da es immer wieder zu

Kesselexplosionen kam. Die Explosionen entstanden durch plötzlichen

Überdruck, bei dem unversehens Dampf austreten und im Extremfall zu einer

Explosion führen konnte. Die Folgen waren jedes Mal

verheerend. Aus diesem Grund war die

Dampfmaschine- und damit der Arbeitsbereich des Maschinisten- von der

Fabrikhalle räumlich getrennt. Das hatte eine gewisse Einsamkeit des

Maschinisten, der sich bereits durch seine Spezialistenrolle in der Fabrik

von den übrigen Arbeiterinnen buchstäblich „abhob, zur Folge. Der Beruf des Maschinisten in einer

Fabrik, deren gesamte Produktion vom klaglosen Funktionieren der

Dampfmaschine abhing, war nämlich dementsprechend verantwortungsvoll. Er

musste nicht nur entsprechendes technisches Verständnis und Gespür für

die Dampfmaschine haben, sondern auch imstande sein, Schäden und sich

abzeichnende Probleme rechtzeitig zu erkennen, einzugreifen und nötige

Reparaturen selbständig durchzuführen.

-

England war die Führungsrolle in

dieser Epoche zugeschrieben. Die Ursache dafür war ihre Erfindergabe, die

England zum Mutterland der Technik machte und hierfür trug die Erfindung

der Dampfmaschine ganz besonders bei. Denn durch diese Erfindung begann

die Industrialisierung erst richtig ins Rollen zu kommen und ermöglichte

unseren Fortschritt in der Technik.

-

-

-